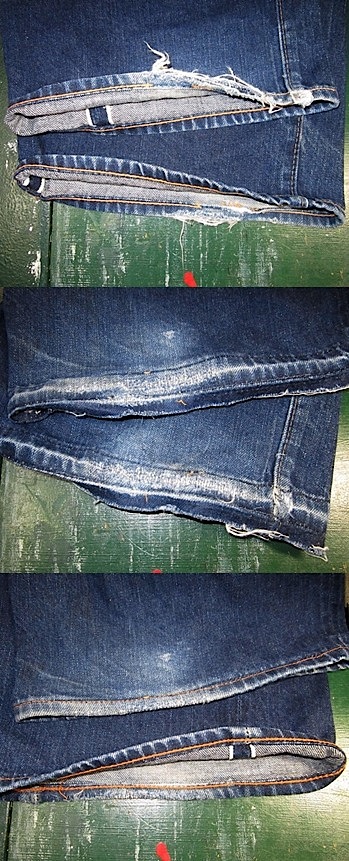

50セントキーホルダーのナスカンの軸が摩耗して抜け落ちる寸前でお持ちになりました。

ナスカンを新品交換しますが、取り付け部分はワンウェイスナップのメス側でカシメられているので、カシメを取り外す必要があり、スナップボタンごと新品交換になります。

当店ではナスカン、スナップ共、常時各サイズをストックしておりますので即時対応可能です。

画像上/修理前。

画像中/革に傷をつけないようにカシメを削って取り外した状態。

画像下/新品のナスカンを挟んで打ち直し。900シルバーのコンチョを磨き、くたびれたレザーにオイルを入れて修理完了。

*通販でお買い上げいただいた遠方のお客様も、修理品をお送りいただいて対応しておりますのでご利用ください。

ナスカンを新品交換しますが、取り付け部分はワンウェイスナップのメス側でカシメられているので、カシメを取り外す必要があり、スナップボタンごと新品交換になります。

当店ではナスカン、スナップ共、常時各サイズをストックしておりますので即時対応可能です。

画像上/修理前。

画像中/革に傷をつけないようにカシメを削って取り外した状態。

画像下/新品のナスカンを挟んで打ち直し。900シルバーのコンチョを磨き、くたびれたレザーにオイルを入れて修理完了。

*通販でお買い上げいただいた遠方のお客様も、修理品をお送りいただいて対応しておりますのでご利用ください。